Septembre 2016

Le Brésil et la crise de système / Entretien avec Christophe Ventura

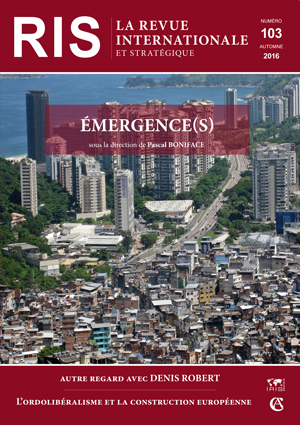

Émergence(s)

Émergence(s)

RIS N°103 – Automne 2016

La Revue internationale et stratégique – Peut-on comparer la situation actuellement traversée par le Brésil à celles d’autres pays dits émergents, ou cette crise désormais systémique est-elle une histoire proprement brésilienne ? Christophe Ventura – Les deux dimensions s’imbriquent. La crise du pays s’inscrit clairement dans un contexte international qui, depuis le début des années 2010, et surtout depuis 2013, est nettement moins favorable aux grands émergents, en particulier aux BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud). Ces derniers ont vu leur expansion économique entravée par les effets de la crise systémique – économique, sociale, politique, géopolitique, environnementale – déclenchée en 2008 par la crise financière des subprimes. Ainsi, le ralentissement durable du commerce international – en 2015, ce dernier s’est contracté pour la première fois depuis 2009 – et de la croissance mondiale – 3,2 % selon le Fonds moné

Cet article est en accès libre sur Cairn.