Septembre 2016

La fin de l’optimisme : la crise des émergents est-elle un phénomène global ? / Entretien avec Pierre Salama

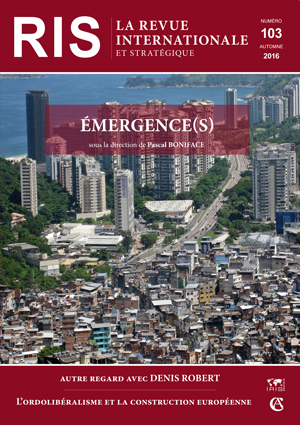

Émergence(s)

Émergence(s)

RIS N°103 – Automne 2016

Marc Verzeroli – L’émergence apparaît comme une notion assez floue, au contenu incertain. Comment la définissez-vous ? Cette catégorie est-elle réellement pertinente pour saisir les évolutions actuelles ? Pierre Salama – L’émergence fait suite à d’autres expressions aussi floues. Jadis, on évoquait les « pays semi-industrialisés », puis les « nouveaux pays industrialisés ». Désormais, avec l’avènement de la Chine et de l’Inde, on utilise plutôt le concept d’émergence. Il s’agit de termes volontairement flous et passe-partout ; c’est peut-être aussi ce qui explique leur succès, puisque chacun peut y mettre ce qu’il désire. Pour autant, il existe une définition. Ce qui caractérisait pendant de longues années certains pays du Sud – si je puis dire, car c’est là aussi un concept flou, dans la mesure où certains pays du Sud sont au Nord et inversement –, c’était un taux de croissance supérieur à celui des pays avancé

Cet article est en accès libre sur Cairn.